이한남(李翰南) - 선무원종3등공신 훈련원(訓鍊院) 부정(副正)

본문

이한남(李翰南)

선무원종3등공신 훈련원(訓鍊院) 부정(副正)

공(公)의 자(字)는 여일(汝逸)이요, 호는 난은(難隱)이다. 관(貫)은 학성(鶴城)으로 시조 충숙공(忠肅公) 학파(鶴坡) 예(藝)의 7세손이며 명종 23년(1565)에 태어나 인조 7년(1629)에 졸(卒)했다.

공이 27세 때 나라가 불안하여 동향(同鄕)의 지사(志士)들과 같이 무룡산(無龍山)과 청송사(靑松寺)에서 시회(詩會)를 자주 가졌으며, 시론(時論)도 하였다. 하루는 주흥(酒興)이 돌자 각자 뜻을 밝히는데 심환(沈渙)공이 말하기를, “근일(近日) 남쪽에서 필유병혁(必有兵革)이라 심히 염려된다.”고 하였다. 당시 박봉수(朴鳳壽), 윤홍명(尹弘鳴), 이우춘(李遇春), 이봉춘(李逢春), 박문(朴文), 장희춘(蔣希春), 박진남(朴震男), 류백춘(柳伯春), 전응춘(全應忠), 이규한(李奎韓), 이경연(李景淵), 손기양(孫起陽), 이몽란(李夢鸞), 박형(朴炯), 이철(李澈) 등은 뜻을 모아 나라의 위난(危難)에 바치려고 하늘에 맹서(盟誓)하였다.

임진년(1592) 4월에 왜적(倭賊)은 다대포(多大浦)와 부산포(釜山浦)에 상륙하여 동래성(東萊城)이 함몰되자 이경연(李景淵), 이한남(李翰南), 심환(沈渙), 박응정(朴應禎), 고처겸(高處謙) 등은 모의(謀議)하여 의병을 일으킬 계획을 세웠다.

왜적은 김해, 양산, 동래, 기장 등지를 연파(連破)하고 울산에 이르자 병사 이각(李珏)은 황방산(黃坊山)에 숨고 군수 이언함(李언함)은 군사를 버리고 달아나자 이경연, 박응정, 고처겸, 박진남, 이한남, 심환, 김응방 등과 의병을 모아 단(壇)을 설치하여 하늘에 고(告)하고 함월산(含月山)에 결진(結陣)하여 박봉수(朴鳳壽)를 대장(大將)으로 추대(推戴)하였다. 이한남(李翰南)공은 종사관(從事官)으로 활동하면서, 특히 명문격서(名文檄書) 작성에 유능했다.

4월 21일 경주성이 함락되자 관군과 의병은 합동으로 싸우면서 서로 연결하여 회맹을 추진하였으며, 5월 27일 우익장(右翼將) 전응춘(全應忠) 및 제장(諸將)중 이경연(李景淵)과 이한남(李翰南) 등은 서진(西陣)에 참전하였다. 이때 마침 연사흘간 계속 내리던 큰 비로 전세(戰勢)의 불리함을 깨닫고 달아나던 왜군의 수몰자(水沒者)가 무려 100여人이었으며, 5월 29일에는 금오산(金鰲山)에서 적병(賊兵)을 대파하였다. 6월 9일 새벽 반월성(半月城) 문천(汶川)가에서 부윤, 판관을 비롯하여 12읍(邑) 130여 명이 함께 모여 서로 죽음을 서약(誓約)하고 회맹을 맺으니, 무려 4천여 명에 이르렸다.

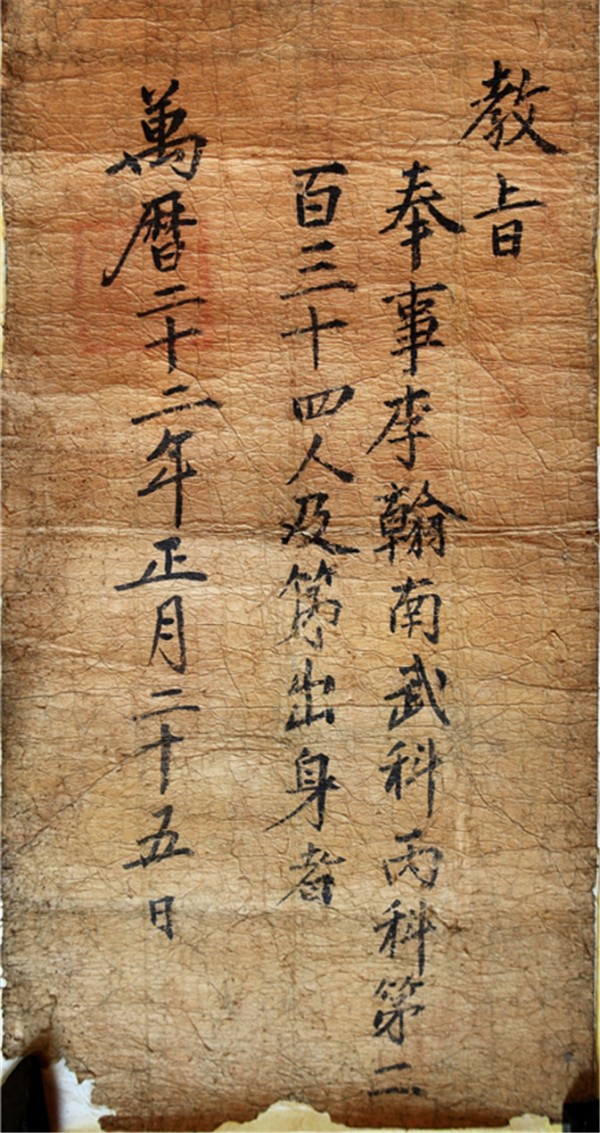

계사년(1593년) 2월 21일 문경 당교(唐橋)에서 7일간 싸워 왜적을 대파하고 환군(還軍)하였다. 갑오년(1594년) 정월 25일 난은(難隱)공은 봉사(奉事)로서 무과(병과)에 급제(及第)하였다. 동년 5월에는 대운산 기슭 광청골(光淸洞, 현 온양읍 내광리)에 진(陣)을 쳤다.

기해년(1599년) 12월 선조 임금은 어사 윤휘(尹暉)를 보내어 7년 전란에 공이 많은 경주, 울산 의사(義士)들을 위로함으로써 임금(王)의 은전(恩典)을 받았다.

난(亂)후 공은 태화강 위 은월봉(隱月峯) 아래에 은거(隱居)하면서 자호(自號)를 난은(難隱)이라 하였다. 묘소는 울산광역시 남구 갈현산(葛峴山, 갈티산)에 있다.

[묘갈명(墓碣銘)]

선무공신 절충장군 행용양위부호군 난은(難隱) 학성이공(鶴城李公)의 묘(墓)

배 숙부인 경산전씨 부(祔)

임진년(壬辰年, 1592년) 섬 오랑캐의 국난(國難)이 나라의 태평(太平) 시대가 지난 뒤에 갑자기 일어나니 마치 굶주린 호랑이에게 고깃덩어리를 던진 듯하였다. 그리고 영남 땅에서는 충의(忠義)의 선비들이 종종 떨치고 일어나서 자신을 돌아보지 않고 북쪽으로 머리를 두고 죽음으로써 적과 싸우고자 하였으니, 어떤 이는 적의 수급(首級)을 벤 노고가 있고 어떤 이는 적을 방어한 공적이 있었다. 이것은 비록 여러 성왕(聖王)의 은택을 받은 것이 있어서 이룩한 것이지만 그것을 저 수양묘비(睢陽廟碑)와 비교하여 보더라도 군(郡)에 의사(義士) 한명도 없다는 탄식이 없으니 또한 위대하지 아니한가?

내가 듣자니 학성이공(鶴城李公)도 그중 한 분이다. 공(公)의 휘(諱)는 한남(翰南)이고 자(字)는 여일(汝逸)이며 호(號)는 난은(難隱)이다. 출생하면서 빼어나고 영리하여 재주와 용기가 남보다 뛰어나서 곧 붓을 던지고 마업(馬業)에 종사하면서 일찍부터 전장(戰場)에 나가서 죽겠다는 뜻을 지녔다.

임진년(壬辰年, 1592년)의 왜란(倭亂)을 당하여 여러 성(城)들이 와해되고 상사(廂使)와 번신(藩臣)이 모두 새와 짐승처럼 숨어 버리니, 공은 강개하여 눈물을 훔치며 이르기를, “풀숲 사이에서 살기를 구하는 것은 남의 신하이고 자식 된 자의 도리가 아니다.” 라고 하고, 곧 류정(柳汀), 서인충(徐仁忠), 박봉수(朴鳳壽), 류백춘(柳伯春), 장희춘(蔣希春), 윤홍명(尹弘鳴), 김흡(金洽), 이응춘(李應春) 등 여러 분과 함께 약속하여 모이고 피를 마시며 맹세한 뒤에 기회를 타서 습격하여 목을 벤 것이 매우 많았다.

갑오년(甲午年, 1594년)에 족대부(族大父) 이경연(李景淵) 의사(義士) 서인충(徐仁忠) 등과 함께 정예병 5천여 명을 이끌고 월성의 문천(汶川)에 나아가서, 경주의 이경한(李景漢), 영천의 조덕기(曺德驥), 대구의 최동보(崔東輔) 등 여러 의장과 합세하여 양주 교외에 주둔하는 왜적에게 진격하여 수천여 명의 목을 베어 죽였다. 군병의 명성이 크게 떨치니 고을 수령 박의장(朴毅長) 공이 소를 잡아 위로하였다. 이해에 조정에서 과거를 베풀어서 인재를 뽑았는데, 공은 마침내 호방(虎榜)에 급제하여 곧 포이포만호(包伊浦萬戶)에 제배(除拜)되었다가 이윽고 훈련원정(訓鍊院正)에 승진하였다.

을사년(乙巳年, 1605년)에 선무훈(宣武勳) 3등이 되어 훈권(勳券)을 받고 나중에 절충장군(折衝將軍)에 올랐으며, 사과(司果)로 직책이 바뀌었다가 무산첨사(茂山僉使)·천성만호(天城萬戶)·유원첨사(柔遠僉使)를 거쳐서 용양위부호군(龍驤衛副護軍)에 승진하였다. 공은 이때부터 벼슬길에 나가는 것을 즐거워하지 않고 숲속의 은거지로 돌아가 누워서 마음을 가다듬어 정신을 수양하면서 늘그막 보낼 계획을 삼았다. 숭정(崇禎) 기사년(己巳年, 1629년) 침소(寢所)에서 고종(考終)하였는데. 그 출생 연도인 가정(嘉靖) 을축년(乙丑年, 1565년)과의 거리를 따지면 향년(享年) 65세였다. 갈현산(葛峴山) 부간(負艮)의 자리에 장사(葬事)하였다.

학성인(鶴城人)으로서 조정에서 벼슬한 지중추부사(知中樞府事) 휘(諱) 예(藝), 호(號) 학파(鶴坡), 시호(諡號) 충숙공(忠肅公)의 후예이다. 국조(國朝)에 들어와서 휘(諱) 예(藝)는 지중추(知中樞)이고, 휘 종실(宗實)은 수군절도사(水軍節度使)였는데 대마도(對馬島)를 토벌하다가 물(바다)에 빠져서 돌아오지 못하니 조정에서 예(禮)를 갖추어서 그를 장사 지냈다. 증조(曾祖) 림(霖)은 참봉(參奉)이고, 조부(祖父) 은번(殷蕃)은 훈련주부(訓鍊主簿)이었다. 선고(先考) 대배(大培)는 호조참의(戶曹參議)에 추증되고, 선비(先妣) 청송심씨(靑松沈氏)는 내금위(內禁衛) 황(愰)의 따님이었다. 배필(配匹) 파평윤씨(坡平尹氏) 제인(濟仁)의 따님이고, 계배(繼配) 숙부인(淑夫人) 경산전씨(慶山全氏) 판관(判官) 영(王榮 )의 따님이다. 3남을 낳으니 천추(天樞)는 동추(同樞)이고, 천기(天機)는 장악원정(掌樂院正)에 추증(追贈)되었으며, 천주(天柱)는 봉직랑(奉直郎)이었다. 동추(同樞)의 아들 수영(秀英)은 봉사(奉事)이고, 달영이 있다. 악정(樂正)의 아들 정영(廷英)은 형조참의(刑曹參議)에 추증되고, 동영(東英)은 생원(生員)이며, 지영(之英)은 무과(武科)에 급제하였다. 증손(曾孫), 현손(玄孫) 이하는 다 기록하지 않는다.

아, 공(公)이 돌아가신지 3백년이 넘었다. 그날의 풍성한 전공(戰功), 위대한 의열(義烈), 빼어난 의리, 곧은 충성은 족히 세상에 진동함과 빛남이 있어야 하지만 전화(戰火)의 재로 여러 번 날아가서 행적을 입증할 자료가 없으니 이것이 진실로 한탄할만하다. 그러나 지금 선무(宣武)의 녹권(錄券)으로 『학성지(鶴城誌)』 송호(松壕) 류공(柳公)의 『일록(日錄)』을 보면 또한 공의 시말 을 살필 수 있고, 저 문사(文詞)의 결핍은 족히 운위할 것이 못 된다. 공의 후손인 인재(仁齋) 경호(敬浩) 수현(樹賢) 홍걸(弘杰) 상걸(祥杰) 등이 돌을 채취하여 표수(表隧)를 세우려고 하여 수일(樹一)과 수원(樹元) 등으로 하여금 나에게 명(銘)을 요청하도록 하였다. 스스로 돌아보건대 쓸모없는 늙은이로 실로 감당하지 못할 것을 알고 있지만, 그윽이 그 아름다운 행적이 없어져서 전하지 못할 것을 슬퍼하여 마침내 근거를 찾고 간략히 서술하여 명문(銘文)과 연계시킨다.

명(銘)은 다음과 같다.

적개(敵愾)의 충성은

훈권(勳券)에 절로 존재하네

용감히 물러난 지조는

지리지를 족히 믿을 만하네

이에 돌에 새겨서

뒷세상 사람들에게 남기네

통사랑(通仕郎) 전행의금부도사(前行義禁府都事) 문소(聞韶) 김도화(金道和)가 삼가 짓다. 종손(宗孫) 병걸(炳杰)

융희(隆熙) 4년(1910년) 경술(庚戌) 2월 일에 9세손(世孫) 행조봉대부(行朝奉大夫) 동몽교관(童蒙敎官) 경옥(瓊玉)이 삼가 쓰다.

국역:성범중 울산대 국어국문학부 교수

페이지 정보

작성자 월진장학재단 댓글 0건 조회 2,720회 작성일 22-04-01 13:02첨부파일

- 이한남 임진 7주갑자료.pdf (779.9K) 30회 다운로드 | DATE : 2022-04-01 13:07:34